江戸時代、人々の暮らしはとてもシンプルなものでした。夜明けを知らせる鐘で起床。太陽が出ている間は働き、沈んだら眠る。鐘の音とお天道様、それが生活の基盤でした。

時間は、夜明けから日暮れまでの昼、日暮れから夜明けまでの夜を各々6等分、つまり一日を12分割した一つを「刻」とし、子、丑、寅...と十二支の名で割り振っていました。

当然、昼と夜では一刻の長さは違いますし、季節を通じても昼夜の長さは違いますから、当時は時間とは一定の長さではなく、季節に応じて変化するものだったのです。

当時、日本にあった和時計も、この時法(不定時法)を採用していました。戦国時代にヨーロッパからもたらされた機械式時計を日本独自に改良したものです。もちろん、大変に高価で、一部の大名や豪商のみが愛蔵した贅沢品でした。

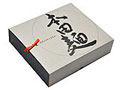

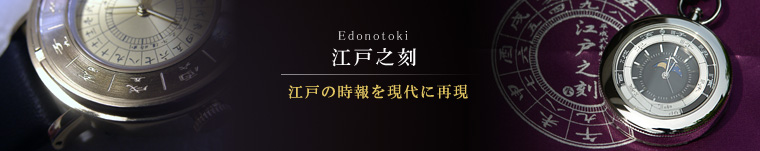

この『江戸之刻』は、今なおコレクターにとって高い人気を誇る、その和時計を現代に甦らせたものです。

12時間で一周する時計に、12種類の着脱可能な干支リングを用いて、不定時法をリアルに再現できるようにしています。月に一度、「子、丑、寅...」と記されたリングを取り替え、変化する時間を調整します。(十二支不定時刻簡易表示方式として特許出願済み)

干支リングの黒い部分は夜を、白い部分は昼を表します。十二支での呼び方に加え、鐘の打ち数も表示されているので、「卯の刻、明け六つ」など、江戸の時刻が即座に分かります。

もちろん、時計本体の文字盤には、現代の時間目盛もあるので、今風の時間も分かるように作られています。

(※写真は『江戸之刻』いなせな懐中時計仕様金メッキ仕上げのものです。)

人々の暮らしに根ざした江戸時代の時法

人々の暮らしに根ざした江戸時代の時法