|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

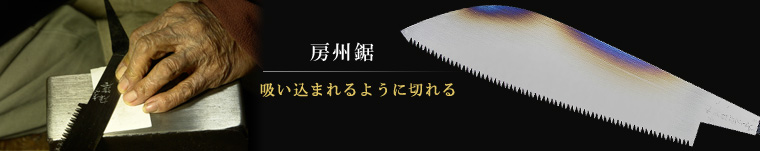

房州鋸 中屋雄造正直

日本で唯一の房州鋸職人である「中屋雄造正直」が手作りした房州鋸を販売します。あまりの切れ味ゆえに時の徳川幕府が製造を禁止するほどだった房州鋸。プロの職人も愛用し、数年は目立ての必要がありません。ノコ身が薄くて軽く、しならせたときの弾力が全然違います。文字どおり吸い込まれるように切れます。他では手に入らない専用鋸各種あります。

房州鋸とは。

房州鋸は、船鋸と共に、江戸時代南総里見家の武士鍛冶が作り始めたと言われています。

房州鋸は、船鋸と共に、江戸時代南総里見家の武士鍛冶が作り始めたと言われています。

その鋭い切れ味は、房州鋸がもともと和船を作る船鋸だったことに由来します。

船に使われる木材はケヤキや樫などのとても硬い材木を使うため、船鋸にも鋭い切れ味と耐久性が要求されたのです。 船鋸は安来鋼を使い、焼き入れと叩きを繰り返すことにより耐久性を高めます。さらに曲線を切る必要のある船鋸には、縦挽き横挽きの刃が混在した鋸が必要になるのです。

この鋸を「廻し引き鋸」といいます。仏像職人などが使うのも「廻し引き鋸」です。

また、水が漏れないように木材同士を合わせ断面を作る「摺り合わせ」には適度に断面を凸凹にするためのあさり出し(歯と歯の開きを作る)が必要です。

これらの鋸を作るための、目立てやあさり出しには高度な技術と経験が必要とされます。

木造の船が少なくなった今では船鋸は作られていませんが、かつては国内はもとより南洋の島々から 注文が入っていた時代もありました。

中屋雄造正直の注文台帳には、「南洋パラオ島」など、多くの南洋の島々の注文記録が残されています。

房州鋸は、独特の技術背景から生まれた、切れ味、耐久性ともに秀逸な、他に例を見ない鋸です。

日本で唯一の房州鋸職人!中屋雄造正直

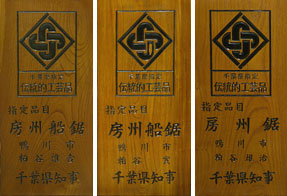

南房総で450年の歴史がある房州鋸ですが、今では、房州鋸を作るのは「中屋雄造正直」ただ一軒のみです。一代目雄吉さん、二代目實さんは「房州船鋸」、三代目雄治さんは「房州鋸」で千葉県の伝統的工芸品の指定を受けています。

屋号である「中屋雄造正直」の「中屋」とは鋸屋のことです。

中屋雄造正直は、船鋸の伝統を継いだ技術を生かし、全て手作りで、花木、木彫、人形、能面、剪定、竹工芸など約50種類もの鋸を製作しています。用途によってそれぞれ刃の目が異なり、最大限に使いやすさを考えて作られている専用鋸は、他では手に入らない逸品です。

鋸でかんぬきの鉄を切る!房州鋸にまつわる有名な逸話

江戸時代、市中に土蔵破りが横行しました。

江戸時代、市中に土蔵破りが横行しました。

いとも簡単に閂(かんぬき)の鉄棒を切っていくのが特徴。 賊を捕らえてみると、房州鋸を道具に鉄棒を破っていることが分かりました。驚いた幕府は房州鋸の製造を禁止しました。しかし、そのことにより房州鋸は全国にその名が知れ渡ったのでした。

鉄棒を切った型の鋸(写真上)は今は作られていないそうですが、房州鋸が、いかに切れ味が優れているかを物語る逸話です。

中屋雄造正直の鋸を使っている大工さんにお話を伺いました!

お父さんの代から、中屋雄造正直の鋸を愛用している大工の川口さん(銚子在住)から、お話を伺いました。

「今日は目立て直しをしてもらうために、銚子から二時間かけてきました。

僕の職業は、親の代から続いている大工なんです。親の代から、中屋雄造正直の鋸を使っています。

農家のお家なんかは、現代でも太い丸太を使って家を建てることが多いんです。

この鋸で丸太を切るんですが、中屋雄造さんの鋸は、いいですよ。本当!強さと粘りがあるんです。」

実際にその場で試し切りをして頂きました。シャカシャカシャカと軽快な音と共に、鋸が木材に吸い込まれるように入っていきました。

千葉県知事指定伝統的工芸品 房州鋸

1927年生 粕谷實 房州船鋸

1951年生 粕谷雄治 房州鋸

1995年 日本伝統的工芸品展 日本商工会議所会頭賞受賞

1996年 日本テレビズームイン朝 こだわりの逸品

1999年 全国朝日放送 BS現代の匠(名匠の技)

2004年 テレビ東京 アド街ック天国

NHK 朝の生活ホットモーニング

2006年 日本伝統的工芸品展 入選

2008年 日本テレビ ぶらり途中下車の旅

鋸の製作工程

房州鋸の製造工程はじつに二十数工程におよびます。

荒打ち

暗い鍛冶場で炎の色を正確に見極めます。火床(ほど)で780度に加熱した鋼を叩いて薄く延ばします。鋸に必要な練りを出すために何度も何度も叩きます。

型取り

打ちあがった鋼に鋸の型をあてて、型取りをします。

地取り

型取りした線に沿って、鋼を大まか切断していきます。

型すり

切断した鋼をグラインダーですり、型取りした形に近づけていきます。

小身つぎ

形が整うと小身と呼ばれる手元の部分を溶接します。

くるい取り

歪んでいる鋼を叩いてひずみを取ります。定規をあてて隙間がなくなるまで作業は続けられます。

目抜き

鋸の大きさや種類により間隔を調節し目を入れていきます。

刃ならし

刃の部分の歪みをとります。

焼入れ

炎に鋸を入れて焼き入れます。松炭などを使い、炎の温度は780度に保たれます。高すぎると鋸に必要な柔らかさがなくなってしまい、低すぎるとムラになってしまいます。

熱せられた鋸を菜種油で冷やします。水では急激に冷え、鋸にヒビが入ってしまうため菜種油が使われます。

菜種油で冷やされた鋸を板に挟んで12時間おきます。

焼き戻し

翌日、松炭などを使い焼き戻しを行います。これによって鋸はさらに柔らかくなります。

焼き戻しを行なった鋸をグラインダーで薄くします。

くるい取り

再度くるい取りが行なわれます。このくるい取りの作業は何度も行なわれます。

せん(金へんに産)がけ

研いだせんを使って鋸を削り、さらに薄くしていきます。

磨き

布ヤスリをかけ磨いていきます。

色付け

房州鋸独特の装飾である色付けを行います。炭の上にかざして色を付けていきます。

くるい取り

5回目のくるい取りが行なわれます。

目ならし

ヤスリをかけ、飛び出した目のないように整えます。これをしないと切ったときに刃が曲がってしまうのです。

目立て

ヤスリで目をひとつずつ立てていきます。用途によりこの立て方が違ってきます。

あさり出し

一目おきに目を叩いて目を起こします。反対側から叩かなかった目を叩いていくとあさりのように目が開いていきます。

名入れ

仕上がった鋸に銘を入れていきます。「中屋雄造正直」銘を入れるのは、当主にしか許されない作業です。

銘の入った鋸に柄を付けます。

最後に試し切りが行なわれます。

鋸の素材

鋸の素材には山砂鉄を鍛え上げた鋼である島根県産安来鋼を使っています。

安来鋼(ヤスキハガネ)とは、島根県と鳥取県の県境を中心とした雲伯国境地域で取れた砂鉄を原料にして出来た鋼の総称です。切れ味が抜群であるとことで全国的に有名になりました。

あさりとは

材料の切断が進んでいくと、材料の切断部分と鋸とが接触し、抵抗が増してしまいます。これを防ぐために鋸の刃は交互に外側に曲がっています(あさり)。また、木屑も外に排出しやすくなり、作業効率が上がります。切る材料によってあさりの大きさも変わります。

鋸のお手入れ方法

刃に付いている木くずを取り除いてください。

布等へ少量の油を湿らせ、鋸の刃を拭いてください。

乾燥した場所に保管してください。