「江戸本手打ち毛抜き」ができるまで。

熟練したマイスター倉田さんが1日に作れる限界は10本程度。指の感覚と目で厚さを調節しながら、30工程以上の手数をかけ『江戸本手打ち毛抜き』という作品を作り上げていきます。

熟練した手さばきは、江戸からの伝統を受け継ぐ「職人技」です。

(1)材料の選定、叩き、芯抜き、馴らし

はじめにハンマーを使って両端を叩いていきます。

次に中央のバネになる部分を、表裏ひっくり返しながら丁寧に叩いていきます。これは材料の「芯を抜く」作業で、熟練した力加減を要する技のひとつです。

再度叩いて、表面を滑らかにしていきます。

(2)型抜き、ヤスリがけ、バリ取り、磨き

叩いて横に伸びた部分をプレスで型抜きします。

型抜きした断面にヤスリをかけ、次に斜にもヤスリをかけていきます。この作業で、「バリ」と呼ばれるザラザラした部分を丁寧に取っていき滑らかな手触りにしていきます。

磨きには、3種類のバフ(砂・麻・布)を使います。

(3)そり打ち、銘きり、そり打ち、刃つけ、先曲げ、中央曲げ

自作の作業台に移り、微妙な曲がりを直す「そり打ち」します。

その後、商標登録している「倉田義之」という名前を彫刻。

再度そりを打ち、刃つけ(毛を挟む部分)をします。

頭(先端)を毛抜きの形に曲げて調節。

最後に芯抜きをした中央部分を曲げ、再び叩いて形を整えます。

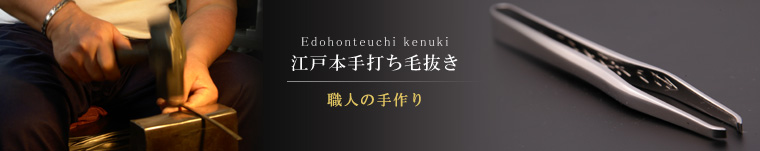

(4)磨き、ヤスリがけ、歯合わせ、砥石入れ、仕上げ

4種類のバフ(砂・麻・糸・布)を使い、表面をツルツルし仕上げていきます。

次にモノをつまむ歯の部分に3種類のヤスリ(荒、中、細)をかけていきます。

形状やバネの弾力を確認した後、歯をぴったりと合わせます。

最後に歯先の口に砥石を入れ、最終仕上げをします。 |